中小企業経営者必見!失敗しない補助金・助成金活用法【2025年最新版】

猪俣 友樹

中小企業診断士/

E資格

中小企業診断士/JDLA Deep Learning for Engineer(E資格)

ノンバンクでAI、データ分析を活用したマーケティング、リスク管理業務に従事。

データを駆使した課題解決や与信モデルの構築・運用を経験。

\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/

補助金と助成金は、どちらも国や自治体などの公的機関が事業者の成長や雇用の安定を支援するために提供する返済不要の資金です。しかし、その目的や申請方法には明確な違いがあります。

補助金は主に経済産業省や地方自治体が所管し、事業の拡大や新分野進出、設備投資、IT導入など、経営の発展を目的とした支援です。申請には審査があり、採択された事業者のみが受給できます。

助成金は厚生労働省が所管することが多く、雇用環境の改善や人材育成を目的とし、要件を満たせば原則として受給できます。

補助金と助成金の違い

| 項目 | 補助金 | 助成金 |

| 主な管轄 | 経済産業省・自治体 | 厚生労働省など |

| 目的 | 事業拡大・新分野進出・設備投資等 | 雇用環境改善・人材育成等 |

| 申請方法 | 公募制、審査あり | 要件を満たせば原則受給可能 |

| 支給時期 | 後払い(精算払い) | 前払いや後払い、制度により異なる |

補助金の探し方・選び方

補助金や助成金は、国・都道府県・市区町村など多様な主体が公募しています。最新情報は、経済産業省や中小企業庁、厚生労働省、各自治体の公式ウェブサイトで確認することができます。J-Net21やミラサポPlusなどのウェブサイトも活用しましょう。また、商工会議所や地域の中小企業支援センターでも情報提供や相談が可能です。

<参考>

J-Net21 支援情報ヘッドライン:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/index.html

ミラサポPlus 人気の補助金 :https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/

補助金選びのポイント

補助金を選ぶ際には、まず自社の経営課題や事業目標に合致しているかを検討することが重要です。また、申請条件(従業員数、業種、売上高など)を満たしているかを事前に確認しましょう。公募期間は限られているため、申請期限に間に合うよう準備できるか、現実的なスケジュールを立てることも大切です。

また、補助金にはそれぞれ国の政策目標を実現するための目的が存在します。補助金の目的が合致しているか、さらに補助率・補助金額が事業計画に見合うか、そして補助金は基本的に後払いのため、事業実施時の自己資金の準備が可能かについても検討が必要です。これらのポイントを総合的に判断して、自社にとって最適な補助金を選びましょう。

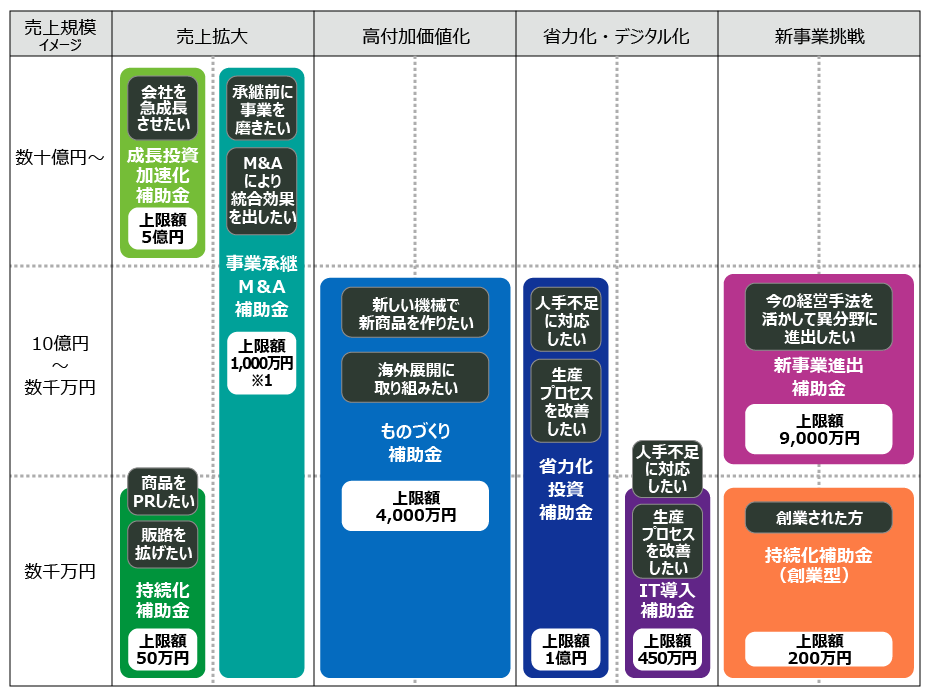

さまざまな課題に対応した投資支援メニュー

申請までの基本ステップ

補助金申請は、一般的に以下の5つのステップで進みます。

1.補助金の公募情報を探す

- 各省庁・自治体のウェブサイトやミラサポPlusで最新情報を入手

- 商工会議所や金融機関からの情報も活用

2.公募要領・申請書を確認し、必要書類を準備

- 公募要領を丁寧に読み込み、申請条件や必要書類を確認

- 事業計画書など、申請に必要な書類を作成

3.申請書類一式を事務局に提出

- 電子申請または郵送で提出(公募要領で指定された方法)

- 提出期限に余裕をもって申請

4.審査・採択結果の通知を受ける

- 書類審査や面接審査を経て採択結果が通知される

- 不採択の場合は理由を確認し、次回に活かす

5.採択後に交付申請、事業実施、実績報告、補助金受給

- 交付決定後に事業を実施

- 事業完了後、実績報告書を提出

- 審査を経て補助金が支給される

初心者がつまずきやすいポイントと注意点

補助金申請で初心者がつまずきやすいポイントとその対策を紹介します。

よくあるつまずきポイント

補助金申請において初心者が直面するつまずきポイントはいくつかあります。まず多くの方が苦労するのが専門用語の理解不足です。公募要領の用語集を活用し、不明点があれば遠慮なく事務局に問い合わせることをお勧めします。

また、申請期限や要件の見落としも頻繁に起こります。補助金は公募期間が1か月前後と短いことが多いため、早めの準備が不可欠です。チェックリストを作成して要件を一つひとつ確認する習慣をつけましょう。

さらに、多くの申請者が陥りがちなのが事業計画の具体性不足です。採択されるためには、具体的な数値目標や実施スケジュールを盛り込み、審査員に明確に伝わる記載が求められます。「何を」「いつまでに」「どのように」実施するのかを具体的に説明することが重要です。

資金計画の甘さも見逃せないポイントです。補助金は基本的に後払いとなるため、事業実施時には自己資金やつなぎ融資が必要になります。また、補助金申請後は経費の証拠書類(領収書等)の保管を徹底することも忘れてはなりません。

最後に、多くの申請で見られるのが事業効果の説明不足です。補助事業がもたらす効果を定量的・定性的に説明し、可能であれば地域経済や社会への波及効果についても言及することで、審査での評価が高まります。

初めてでも安心!専門家に相談するメリット

中小企業診断士などの専門家に相談することで、以下のメリットが得られます。

専門家活用のメリット

中小企業診断士などの専門家に相談することで、さまざまなメリットが得られます。まず、自社に最適な補助金・助成金を選定できる「補助金選びの最適化」が挙げられます。専門家は多くの制度に精通しており、自社の状況に最も適した補助金を提案してくれるでしょう。

また、事業計画書など申請書類作成を効率的に進められる「申請書作成の効率化」も大きな利点です。経験豊富な専門家のサポートにより、審査で評価される申請書の作成が可能になります。

さらに、審査ポイントを熟知した専門家のアドバイスにより「採択率の向上」が期待できます。採択のカギとなる表現や構成について的確なアドバイスを受けることで、採択確率が大幅に高まるケースも少なくありません。

採択後も交付申請や実績報告まで一貫したサポートを受けられる「申請後のフォロー」も重要です。補助金受給までの複雑なプロセスを専門家と共に進めることで、スムーズな事業実施が可能になります。

最も価値があるのは、補助金申請をきっかけに経営全体の課題解決や事業戦略の見直しにつながる「経営改善への発展」です。補助金申請の過程で経営を見つめ直すことで、新たな成長機会を発見できるケースも多くあります。

相談先

補助金・助成金に関する相談先としては、中小企業診断士が最も知識と経験が豊富でしょう。また、商工会議所・商工会の経営指導員や、よろず支援拠点のコーディネーターも心強い相談相手となります。さらに、日頃から取引のある金融機関の経営相談窓口や、税理士・公認会計士なども財務面を含めた総合的なアドバイスが期待できます。自社の状況に合わせて、最適な専門家に相談することをお勧めします。

よくある質問Q&A

Q. どんな事業が対象ですか?

A. 補助金は新規事業、設備投資、IT導入、販路開拓、事業再構築など、政策目標に沿った事業が対象です。助成金は雇用促進や人材育成、職場環境改善などが主な対象です。

主な補助金については以下の記事をご確認ください。

2025年(令和7年)に注目すべき主要補助金5選:ものづくり・IT導入・持続化・事業承継・成長加速化を徹底解説! | ビジネス処方箋

主な助成金については以下を確認ください。

厚生労働省Webサイト 雇用関係助成金一覧

※最新情報は各公式ウェブサイトでご確認ください。

Q. 自己負担はありますか?

A. 補助金は事業費の一部のみが支給され、自己負担が必須です。助成金も要件によっては自己負担が生じます。補助率は一般的に1/2~2/3程度ですが、制度によって異なります。

Q. どれくらいの時間がかかりますか?

A. 補助金は申請から採択、事業実施、実績報告、補助金受給まで半年以上かかる場合もあります。助成金は比較的早期に支給されることが多いですが、制度によって異なります。

Q. 不採択になった場合、理由を教えてもらえますか?

A. 多くの補助金では、不採択の理由について一般的な説明が得られます。詳細な個別フィードバックは得られないことが多いですが、次回に活かすための参考になります。

Q. 複数の補助金を同時に申請できますか?

A. 基本的には可能ですが、同一事業に対して複数の補助金を受けることはできない場合が多いです。申請前に公募要領で確認しましょう。

まとめ

補助金や助成金は、事業の成長や雇用環境の改善に大きな効果をもたらす公的支援制度です。制度ごとに目的や申請条件、審査方法が異なり、申請には専門的な知識と準備が求められます。

中小企業診断士などの専門家に相談することで、最適な制度選びから申請、採択後のフォローまで一貫した支援を受けることができ、採択率の向上や事業の成功に繋がります。

初めての補助金申請でも、正しい知識と適切なサポートを活用して、積極的にチャレンジしてみてください。日々の経営改善を続けながら、補助金・助成金を上手に活用して、事業の成長を加速させましょう。

\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/